HISTOIRE D'UN BÂTIMENT

L'HÔPITAL RUFFI

(de 1313 à 1937)

|

|

Les fondations pieuses se multiplient

au XIIe siècle, au point qu'à la fin du XIIIe ou au début du XIIIe siècle on

constate l'existence à Nimes de plusieurs hôpitaux ou hospices.

Au voisinage de la Porte d'Espagne

(actuellement Porte de France), qui est appelée aussi dans les documents

anciens Porte Couverte, car elle conservait encore une partie des voûtes qui la

recouvraient, à l'époque romaine se trouvait : l'Hôpital des Pèlerins ou Hôpital

Saint- Jacques, d'où les pèlerins quittaient Nimes pour poursuivre

leur voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En raison du nombre croissant de

ces sortes de voyageur, on voit s'établir à proximité, dans les débuts du XIVe

siècle, une hôtellerie, le Logis de la Coquille, destiné à héberger les pèlerins

valides, les malades seuls étant, désormais admis à l'Hôpital

Saint-Jacques.

Dans le même secteur, c'est-à-dire à

quelque distance de la ville, avait été établie la Léproserie, dite aussi

Hôpital Saint-Lazare, où étaient admis les lépreux, isolés ou en ménage, et 'qui

eut une abondante clientèle jusqu'au début du XVIIe siècle, époque où cette

terrible maladie cessa en Europe (sauf certaines régions de l'Espagne),

d'être contagieuse et disparut pratiquement de France.

1313

Il y avait aussi, dans la même zone,

l'Hôpital des Chevaliers dont nous ne savons que fort peu de choses et qui

paraît avoir disparu au XIVe siècle et s'être confondu avec l'Hôpital Ruffi, ou

Hôtel-Dieu, fondé en 1313.

Les ressources de ces

hôpitaux provenaient essentiellement du revenu des terres qui leur avaient été

attribuées par les actes de fondation et qui garantissaient, à l'origine, les

moyens d'existence de l'institution. Ces revenus s'étaient considérablement

accrus, au cours des temps par de nombreuses donations pieuses, faites surtout

par testament. Dans le système économique du Moyen-Age, où les revenus de la

terre tenaient une place importante, la plupart de ces hôpitaux étaient des

institutions riches, mais les installations étaient, souvent sommaires et, les

locaux exigus ; cependant il n'entrait, pas dans l'esprit des administrateurs de

ce temps d'accroître la capacité d'hébergement de l'institution telle qu'elle

avait été initialement établie. Lorsque les malades pauvres devenaient plus

nombreux, ils s'entassaient comme ils pouvaient dans les divers hôpitaux

existants, et un tel état de choses n'était pas rare, particulièrement en

période d'épidémies.

Un nîmois du nom de Raymond Roux

(Ruffi dans les documents de cette époque, tous écrits en latin) a créer

un nouvel hôpital appelé à un brillant avenir : par testament du 22 mai 1313

Raymond Ruffi légua la maison qu'il possédait dans l'enceinte des anciens murs

de Nimes (le rempart romain), près de la Porte Couverte et une grande

partie de ses biens, pour la fondation d'un hospice ou Hôtel-Dieu (Domus

Dei) de 12 lits.

1483

Les consuls de Nimes décidèrent, en

1483, d'acquérir l'Hôtel-Dieu fondé par Ruffi et, de l'agrandir pour en faire

l'unique hôpital de Nîmes. Tous les hôpitaux situés à l'intérieur des remparts

furent rachetés par la ville et, leurs bâtiments revendus ; leur mobilier fut

transporté à l'hôpital Ruffi.

La prise en mains par la ville de

l'Hôtel-Dieu marque une date importante dans l'histoire des hôpitaux de Nimes ;

le soin des malades pauvres n'est plus laissé à la seule charité privée sous le

contrôle de l'Eglise; les consuls prennent conscience de leurs responsabilités

dans le domaine de ce que nous appellerions aujourd'hui l'Assistance.

1592

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle,

les troubles religieux éprouvèrent fortement l'Hôtel-Dieu qui fut pris à

plusieurs reprises par les parties adverses et finalement saccagé ; il ne

subsista bientôt, plus rien pour recevoir les malades qui durent être hébergés

dans des locaux de fortune. La paix revenue, le Conseil de ville se préoccupa de

reconstruire la maison des pauvres « que les injures de la guerre avaient

renversée ». L'œuvre fut entreprise en 1592 ; en 1601 le nouvel

Hôtel-Dieu était ouvert aux pauvres des deux confessions, catholique et

protestante mais en 1654, à la suite de divers différends qui s'étaient élevés

entre les administrateurs, un Arrêt du conseil d'Etat du roi ordonna que

l’Hôtel-Dieu servirait désormais pour les seuls catholiques, et que pour le

logement des pauvres faisant profession de la religion reformée il serait

construit un autre hôpital, sur un emplacement à choisir par les consuls

protestants. Le nouvel hôpital fut établi, non loin de l'Hôtel-Dieu, dans un

immeuble ouvrant, sur l'actuelle rue Jean Reboul. Il demeura ouvert, jusqu'à la

révocation de l'Edit de Nantes.

1660

Vers 1660, la Léproserie et

Saint-Antoine qui n'avaient plus guère d'activité avaient supprimés et,

leurs biens réunis à ceux de l’Hôtel-Dieu qui demeurait ainsi le seul hôpital de

Nîmes.

.

1810

A l'Hôtel-Dieu, les malades

continuaient à être hébergés dans des locaux qui avaient été modernes au temps

d'Henri IV. Depuis longtemps il s'avérait nécessaire de pourvoir à son

remplacement.

1897

En 1897, le Conseil municipal admit le

principe de la construction d'un nouvel Hôpital et, dès l'année suivante, la

ville de, Nimes achetait dans ce but un vaste terrain en bordure du chemin de

Saint Césaire, mais c'est seulement en 1911 que les travaux de terrassement et

d'aménagement du sous-sol furent entrepris. La guerre de 1914 vint les

interrompre.

1923

La question fut reprise en 1923 et on

décida alors de construire le nouvel hôpital sur l'emplacement qui s'étendait à

proximité de l'Hospice d'humanité. Le projet, cette fois, devait être mené à bon

terme. Le 12 octobre 1924 Gaston Doumergue, Président de la République, posait

solennellement la première pierre du Centre médical. 10 ans plus tard était

achevé le groupe de bâtiments qui succédait avantageusement à la construction

vétusté qui s'élevait sur les lieux où, en 1313 Raymond Ruffi avait, fondé le

premier Hôtel-Dieu.

1937

Par la suite, en 1937, la Chambre de

Commerce s’installera dans les bâtiments de l’ancien hôpital Ruffi.

|

De l'hôpital Ruffi à la CCI

Extrait de Nîmes au XXe siècle - www.nemausensis.com

|

.

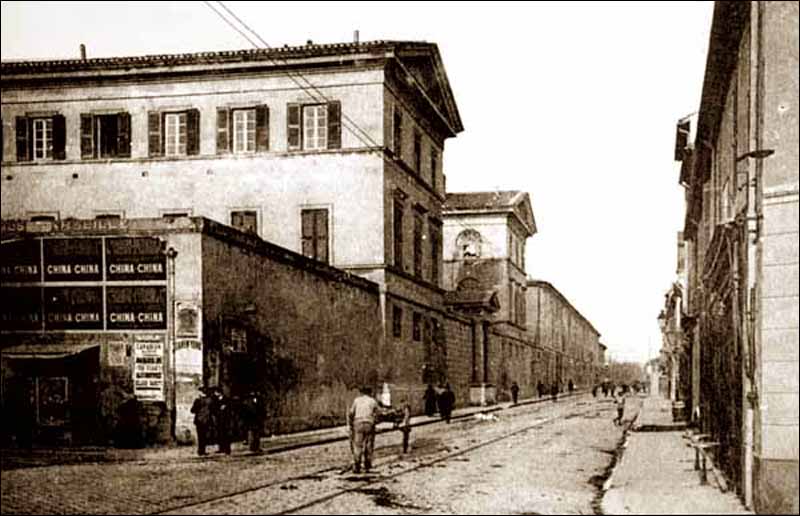

Nîmes - Hôtel Dieu en 1900

.

1933

- La mise en service du nouvel hôpital de Nîmes, rue Hoche étant prévue à la

fin de l'année 1933, pour finaliser son financement, il fallait réaliser les

ressources prévues avec la vente de l'ancien hôpital Ruffi et du pavillon

Ducret.

Ces bâtiments appartenant aux Hôpitaux

c'est donc à la commission des hospices d'en réaliser la vente à l'exception du

centre anticancéreux de la rue du Mail où se feront des consultations externes

et du terrain de la petite cour et de la Morgue, qui seront réservés à

l'agrandissement de la place Montcalm.

Il est décidé de faire une grande

publicité pour cette vente, afin d'avoir des enchères avec un prix de base

raisonnable. Des sondages seront réalisés auprès des sociétés publiques et

privées susceptibles de s'intéresser à l'achat de ces immeubles.

Lors de la réunion du Conseil Municipal

du 27 février 1933, M. le Maire, Hubert Rouger expose qu'il avait eu l'idée de

faire de l'hôpital Ruffi une Maison Générale des Finances où aurait été

regroupés tous les services financiers de la Ville. Il rappelle qu'il avait

tout d'abord demandé la cession de la Caserne Montcalm qui venait d'être

désaffectée, mais le ministère de la guerre mit à cette cession un tel prix que

le projet fut abandonné, qu'il proposa ensuite à la même administration de

céder l'immeuble de la Manutention (emplacement actuel Hôtel Atria) dont elle a

l'usufruit indéfini, mais là encore le projet dut être abandonné en raison des

frais excessifs de transfert de ladite manutention.

C'est alors qu'une demande fut faite au

mois d'octobre 1932, au Ministère des Finances de bien vouloir faire connaître

le montant du loyer qu'il consentait à payer pour une Maison des Finances

installée dans l'ancien Hôpital Ruffi. Une première réponse fut une offre d'un

loyer dérisoire, une seconde informait la ville qu'il renonçait à donner suite

cette proposition. A ce niveau de la discussion, M. Belgorède, Conseiller

Municipal, propose de transformer une partie du pavillon Ducret en salle des

fêtes. Sa location aux nombreux groupements et sociétés permettrait de

récupérer l'annuité destinée à couvrir les dépenses. M. le Maire répond qu'il

étudiera volontiers la question, mais que tout dépend de la question

financière. Quant au projet de vente de Ruffi, il est mis au vote et approuvé

lors de la même séance.

.

Le 20 boulevard Gambetta - Siège de la CCI jusqu'en 1936 . En 1933 le siège de la CCI est au

numéro 20 du boulevard Gambetta. Elle en avait fait l'acquisition en 1913 (*).

C'était la maison natale d'Alphonse Daudet.

Ces locaux ne suffisant plus aux

besoins de la CCI, un projet d'extension sera décidé. Deux immeubles voisins,

les 22 et 24 ayant été acquis en 1928, (actuellement entrée Bd Gambetta de

la Coupole) un premier projet réalisé par l'architecte Pélatan sera refusé

par le Conseil Général des Bâtiments Civils. Fallait-il le revoir ou rechercher

un autre emplacement. Fin décembre 1934 la vente de l'ancien hôpital Ruffi,

alors désaffecté, est rendue publique, la CCI entame des négociations pour son

achat.

Le prix fixé par la Mairie est de

1050000 frs, modéré pour ce bâtiment, car il comporte une importante

contrepartie esthétique destinée à améliorer l'urbanisme du quartier. À ce prix

d'achat, il fallait ajouter des travaux ainsi que les frais et taxes, d'un montant

de 1 360 000 frs. Pour réduire l'investissement global, la CCI décidera de

revendre immédiatement 1000m2 de bâtiments et cours, situés rue Jean Reboul (Actuel

Foyer Maurice Albaric) pour une somme de 250 000 frs, à laquelle viendra

s'ajouter la revente des bâtiments du Boulevard Gambetta.

(*)

Cette information est donnée dans la brochure de l'inauguration, page 12 et

datée du 3 juillet 1937 et éditée par la CCI.

Dans

le document édité par la CCI, "Au Temps de la libération 1945-1946, il est

écrit page 18 : "En ce temps là le siège est au 20 du Boulevard Gambetta,

dans un immeuble marqué aussi par la célébrité, puisqu'il s'agit de la maison

natale d'Alphonse Daudet, qu'elle occupe depuis le début du siècle."

- Une

plaque posée sur la façade du 20 Bd Gambetta donne une information

contradictoire : "La Chambre de Commerce a siégé dans cet immeuble du 1er

juillet 1857 au 30 juin 1936".

Qui a

raison ?

Les travaux d'aménagement

des nouveaux bâtiments de la CCI coordonnés par les architectes A. Pélatan et

H. Floutier débutent en septembre 1935.

La structure générale des

bâtiments formant l'ancien hôpital sera conservée entièrement.

La cour et la morgue

longeant la place Montcalm, non compris dans la vente, seront démolies pour

l'agrandir et la façade du bâtiment réhabilitée.

Le mur de clôture formant

la Cour d'Honneur côté rue de la République sera remplacé par une grille en

fer. Les diverses constructions comprises dans un rectangle donnant rue porte

de France seront démolies pour agrandir une cour attenante destinée à être

transformée en jardin.

La disposition intérieure

des pièces sera remaniée de façon à adapter les nouveaux locaux aux besoins de

la CCI. Les menuiseries proviennent de l'ancien château de Montcalm ainsi que

les cheminées monumentales en marbre de Carrare et pierre de Lens et

l'encadrement de marbre entourant la porte de la salle des séances au premier

étage. Un chauffage central par circulation d'eau chaude sera réalisé, il

comprenait des radiateurs dans les bureaux, et, procédé révolutionnaire pour

l'époque, des panneaux radiants posés sous le plancher de chêne (chauffage

par le sol) dans la salle des séances et le bureau du Président.

Le grand hall donnant accès

à l'escalier monumental sera décoré de panneaux peints à l'huile par des

artistes locaux. On y trouve à gauche une œuvre de Christol, professeur au

Lycée de Marseille, le port d'Aigues-Mortes ; à droite une toile de Vidal,

professeur au Lycée de Nîmes, représentant un paysage nîmois animé par des

porteuses de châles. De part et d'autre de ces peintures, quatre panneaux,

œuvres de Robert, professeur au lycée de Valence, représentant les métiers

régionaux.

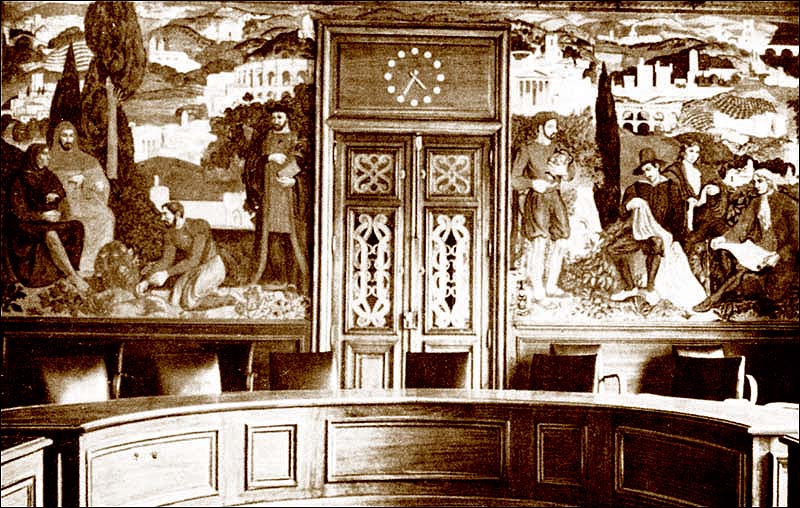

La salle des séances sera

ornée de peintures à fresques d'André Clair, la foire de Beaucaire aux environs

de 1890, le Port d'Aigues-Mortes, le Carrier devant un paysage de garrigue, les

teinturiers, les potiers, les vanniers, les tonneliers, la magnanerie. Il y a

aussi des peintures à fresques de Henri Pertus (ne pas confondre avec

Ferdinand Pertus), la soie, l'huile avec un portail ouvert sur un moulin à

huile, les châles dans un jardin avec des tisserands et sur un fond où se

situent les principales villes comprises dans la circonscription de la chambre

de Commerce sont placés les personnages non pas les plus célèbres, mais ceux

qui ont marqué l'histoire de Nîmes par des actions ou œuvres particulières : -

Les Lombards (XIVe). - Traucat François (XVIIe) il fut le premier à propager la

culture du mûrier dans le Midi, surtout connu à Nîmes pour avoir recherché un

trésor en fouillant l'intérieur de la Tourmagne. - Jean Nicot né à Nîmes en

1530, ambassadeur au Portugal, il a aussi introduit le tabac en France, d'où le

nom de Nicotine. - Sigalon Antoine le céramiste et non pas Xavier Sigalon le

peintre. - Bonfa Jean, né à Nîmes en 1638, savant jésuite qui étudia et

enseigna l'astronomie, ses travaux inspirèrent Cassini, concepteur de la

célèbre cartographie de la France au XVIIIe. - Guizot Paul qui donna une grande

impulsion à la fabrication du bas de soie au XVIIe et non pas François Guizot homme

politique et écrivain du XIXe. - Paulet Jean né à Nîmes en 1731, il

perfectionna l'industrie textile.

En juin 1936 la CCI

s'installe rue de la République, l'inauguration se fera l'année suivante.

Le 3 juillet 1937, à 8h du

matin, en gare de Nîmes, arrivée de M. Max Hymans, Sous-Secrétaire d'État au

Ministère du Commerce, une délégation composée de M. Pierre Duc Président de la

CCI accompagné des membres du Bureau, et de M. Hubert Rouger, Maire de Nîmes

est là pour l'accueillir.

A 11h commencent les cérémonies

d'inauguration. M. Max Hymans dénoue le ruban tricolore barrant l'escalier

d'honneur et procède à la visite des locaux, suivi de tous les invités. Ensuite

ce seront les discours de circonstance et pour terminer la cérémonie un repas

sera organisé dans la salle des Conférences.

. Historique de la CCI - C'est suite à un arrêté du Ministère de l'Intérieur de l'an X

(1801) que fut décidé la création de Conseils de Commerce auprès des Préfets.

M. Dubois, Préfet du Gard, désignera par un arrêté du 7 brumaire an X, (29

octobre 1801) onze citoyens devant composer le Conseil du Commerce de Nîmes. Le

19 pluviose de l'an XI (8 février 1803) M. Dubois, Préfet du Gard, tient une

séance dans les locaux de la Préfecture pour procéder à la première élection

des Membres du Conseil qui sera formé de 9 membres, il sera porté à 12 en 1872,

à 15 en 1908, à 18 en 1929 et à 21 en 1935, les réunions se tiendront à la

Préfecture jusqu'au début du XXe S.

La circonscription de la

Chambre de Commerce de Nîmes comprenait à l'origine le département tout entier.

Le 30 avril 1909, la chambre de Commerce d'Alès sera créée avec pour

circonscription l'arrondissement d'Alès, celle de Nîmes aura les

arrondissements, de Nîmes, Uzès, Le Vigan.

C'est à l'initiative de la

Chambre de Commerce que sera créée en 1919 la Banque Populaire du Gard, en vue

de prêts destinés aux démobilisés ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises.

Avant de devenir Hôtel

Consulaire, l'entrée de l'hôpital Ruffi se faisait comme actuellement Rue de la

République. Le rez-de-chaussée était occupé par les services du Laboratoire, de

la Radiologie, de la Pharmacie et des bureaux. Les deux étages supérieurs

abritaient les services de Chirurgie et des Spécialistes. Au-delà du bâtiment

central, se trouvait une autre cour bien cachée derrière un haut mur, cette

cour servait de dépotoir, c'est actuellement la cour de la CCI qui donne rue

Porte de France. Dans l'édifice annexe, actuel Foyer Albaric, on trouvait au

rez-de-chaussée la cuisine et les entrepôts, aux étages, deux salles de

Médecine et l'Internat.

Pour les Nîmois ce bâtiment

s'appelait tout simplement Ruffi, dans le langage commun on disait : il est à

Ruffi... je vais à Ruffi... beaucoup ne connaissaient pas l'origine de ce nom

qui remonte au 22 mai 1313, date à laquelle par testament Raymond Ruffi légua

la maison qu'il possédait dans l'enceinte des anciens murs de Nîmes (le rempart romain), près de la Porte

Couverte (Porte de France) et une grande partie de ses biens, pour la

fondation d'un hospice ou Hôtel-Dieu (Domus

Dei) de 12 lits.

En 1483 suite à une

épidémie les Consuls décident de l'acquisition de cet hôpital situé en dehors

du centre-ville en vue d'éviter des contagions. Ils avaient décidé de fermer et

vendre toutes les maisons de charité renfermées dans l'enceinte de la ville à

l'exception de l'hôpital Saint-Marc qui était destiné exclusivement aux femmes

en couches, ce dernier était situé sur l'emplacement actuel du Musée et de la

chapelle des Jésuites.

Une longue carrière commence pour Ruffi,

car il sera l'hôpital de Nîmes au cours des 450 années qui vont suivre.

-oOo-

|

L'IMMEUBLE EN 1937

Extrait

de "l'inauguration

de l'Hôtel de la Chambre de Commerce de Nîmes"

3 juillet 1937. |

La CCI, rue de la République en 1937

La

structure générale des bâtiments formant l'ancien hôpital a été

conservée entièrement. La disposition entérieure seule a été remaniée,

de façon à y adapter les nouveaux locaux de la Chambre de Commerce sous

la direction de MM. A. Palatan et H. Floutier, Architectes D.P.L.G. à

Nîmes.

Porte Salle des séances Porte Salle des séances

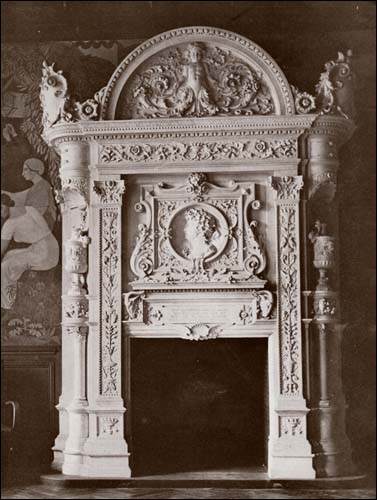

Les menuiseries proviennent de l'ancien château de Montcalm

ainsi que les cheminées monumentales en marbre de Carrare et pierre de

Lens et l'encadrement de marbre entourant la porte de la salle des

séances au premier étage.

Salle des séances - Cheminée monumentale en marbre de Carrare et pierre de

Lens. Elle provient de l'ancien château de Montcalm. Salle des séances - Cheminée monumentale en marbre de Carrare et pierre de

Lens. Elle provient de l'ancien château de Montcalm.

Le chauffage central a été réalisé par

circulation d'eau chaude, au moyen de radiateurs dans les bureaux et

par panneaux radiants posés sous le plancher de chêne dans la salle des séances et le bureau du Président.

Le grand hall donnant accès

à l'escalier monumental et desservant les grandes salles de réunions du

rez-de-chaussée est décoré de panneaux peints à l'huile par des

artistes gardois.

On

y trouve à gauche, le port d'Aigues-Mortes animé de chalands et

ouvriers bateliers, oeuvre de Christol, professeur au lycée Marseille.

A droite une toile de Vidal, professeur au Lycée de Nîmes, représente

un paysage nîmois agrémenté de porteuses de châles aux multiples

couleurs.

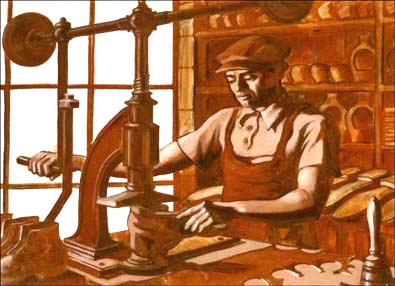

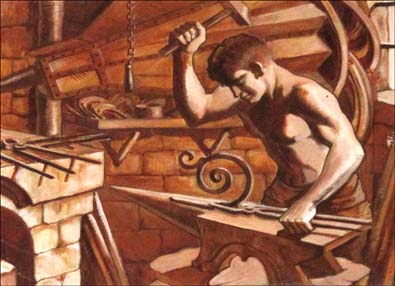

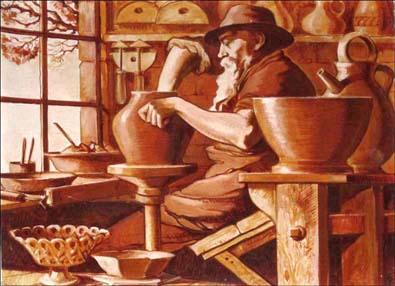

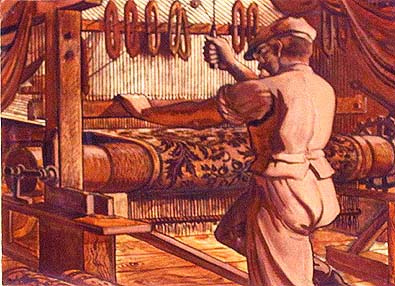

De part et d'autre de ces peintures, quatre panneaux,

oeuvres de (Hubert) Robert (1), professeur au lycée de Valence, représentant les

métiers régionnaux, beaux dessins rehaussés.

(1) NDLR : Hubert Robert - Une centaine de ses dessins, dont beaucoup de sanguines, sont exposés au musée des Beaux-Arts à Valence.

.

La chaussure |

La Forge |

Les Potiers |

Les Tapis |

SALLE DES SÉANCES

De part et d'autre de la porte, peintures de Henri Pertus "Les hommes célèbres" voir détails au bas de cet article.

|

|

PEINTURES À FRESQUES DE M. CLAIR ANDRE .

La foire de Beaucaire aux environs de 1890 Tous

les ans, au mois de Juillet, la foire de Beaucaire, une des plus célèbres de

France, s'installait sur le pré aux bords du Rhône, dominée par le vieux château

du XIe siècle.

A

l'ombre des platanes, à droite de la composition, voici un marchand de « terrailles

» montrant une cruche à une arlésienne. Celle-ci est richement parée d'un châle

nîmois ; elle tient par la main un enfant á qui elle a acheté une oublie, au

marchand de plaisirs que l'on voit portant une boîte cylindrique décorée et

surmontée d'une roulette à jeux.

Devant

une fontaine du XVIIe siècle, construite en pierre de Beaucaire, d'une belle

couleur ocre, une jeune fille lave une « dourque ».

Derrière

ce groupe, des gens vont s'embarquer dans une diligence assurant le service

entre Nîmes et Tarascon, une voyageuse qui a pris place se montre à la

portière. Sur l'impériale de la voiture, le conducteur charge des provisions

que lui tend une citadine.

À côté

d'un groupe de poteries des fours régionaux : Uzès, Saint-Quentin, Meynes,

Villeneuve, Marseille, Vallauris, etc..., une petite fille tient un canari en

cage, tandis que son frère joue au diabolo.

Au

centre et au premier plan une marchande, en costume de comtadine coiffée de la «

cagnoto » blanche, fait choisir des étoffes à des clientes qui

apprécient une cretonne.

De

dos, une fruitière pèse des oranges dans une romaine pour une paysanne coiffée

d'un foulard. Celle-ci est drapée d'un fichu en indienne, orné de fleurs,

imprimé à la planche dans les fameuses manufactures nîmoises de l'époque.

Dans

le fond un manège de chevaux de bois amuse les enfants.

Au

centre et au second plan circule une foule animée.

Le port d'Aigues-Mortes

Aigues-Mortes

cité des Croisades, située à la pointe sud du département, au milieu des

lagunes, fut autrefois un port de commerce important.

- Au

centre de la fresque, des femmes viennent de charger de sel le chaland a VÉNUS

» à l'aide de grands paniers en osier.

- À

droite un pécheur et une jeune fille raccommodent un filet, tandis qu'un groupe

d'hommes revenant de la mer, discutent de pêche.

- À

gauche un jeune marin prés d'une jeune femme triant du poisson qu'une

poissonnière va emporter.

Derrière

eux un homme lave un fût.

Sur le

canal, qui relie le Rhône à la mer, des chalands chargés de fûts de vin

remontent le courant.

-

Au-dessus, les remparts du XIIIe siècle construits par Philippe-le-Hardi, fils

de Saint-Louis, étalent les belles horizontales calmes de leurs murs de pierres

dorées.

La

porte de la Reine, flanquée de deux puissantes tours, se présente de face ; sur

le côté droit, on aperçoit la plus élégante porte dite des Cordeliers et la

tour Villeneuve.

- Dans

les angles du panneau, pour fermer la composition, des filets de pêche pendent

aux mâts des bateaux que le chaland nous cache.

-

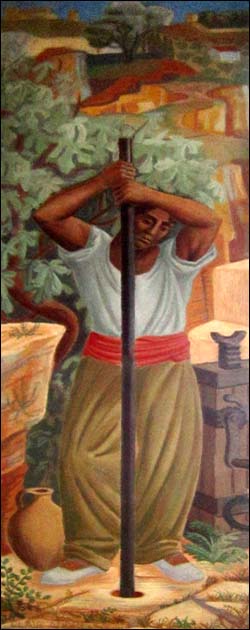

Entre les fenêtres, des peintures représentent les anciens métiers gardois dans

leurs pratiques primitives.

De

gauche à droite :

| LE CARRIER

Devant

un paysage de garrigue nîmoise, planté d'oliviers, de cyprès, de figuiers, un

ouvrier au teint hâlé, fore un trou de mine à l'aide d'une longue barre de fer

qu'il fait retomber de tout son poids dans le trou amorcé à la vrille.

Derrière

lui on voit un cric qui servira à déplacer les gros blocs, et une cruche avec

laquelle il videra de l'eau dans l'excavation pour remonter la poussière sous

forme de boue.

Les

vieux moulins du quartier de la Croix de Fer apparaissent dans le lointain. |

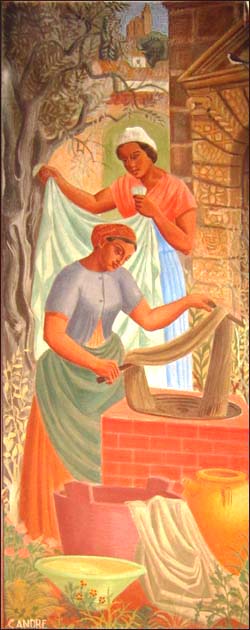

| LES TEINTURIERS

Dans

une cour, devant une porte du XVIIIe siècle, une femme trempe dans la teinture

un écheveau de laine qu'elle manie à l'aide de bâtonnets ; une autre fait

écouler un tissu qui sort de la cuve.

Au

premier plan, des cornues et des cruches contiennent la teinture.

A

l'horizon le petit village de Rochefort, dont on aperçoit le clocher, sert de

fond à cette scène. |

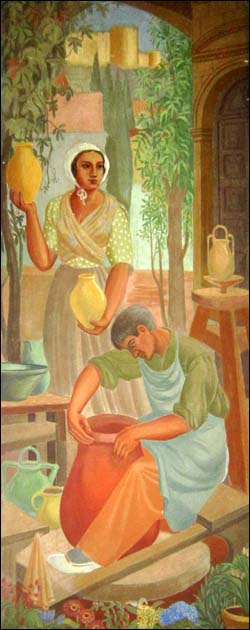

..  | LES POTIERS

C'est

à Uzès et à Villeneuve que nous situerons les potiers.

Devant

une porte Renaissance qui existe encore à Uzès, un ouvrier façonne une jarre au

tour qu'il actionne avec le pied, tandis qu'une femme en costume de comtadine

va porter des vases au four.

Au bas

du panneau, dans un but décoratif, s'alignent des potiches de formes variées

contenant des plantes fleuries. Derrière une vigne vierge et des cyprès, le

soleil colore le fort Saint-André à Villeneuve. |

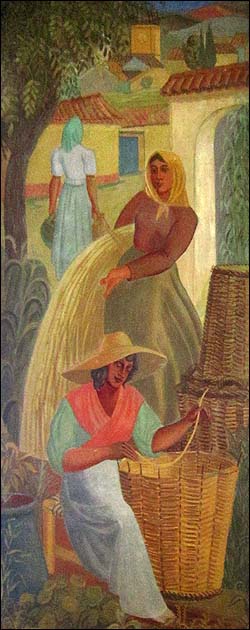

. | LES VANNIERS

Vallabrègues

sis aux bords du Rhône, sur un terrain propice à la culture du roseau et du

jonc, a vu de bonne heure s'installer les vanniers.

. Voici

sous un acacia, devant sa porte, une femme tressant une vaste corbeille qui

servira aux maraîchers de la vallée du Rhône.

. Au

second plan une jeune fille apporte une gerbe de joncs.

.

Le

paysage est composé des vues de Vallabrègues et de Saint-Bonnet |

| LA MAGNANERIE

C'est

aux pieds des Cévennes que se pratique la sériciculture.

À

Sauve dans un de ces mas cévenols qu'on aperçoit á droite de la composition,

une magnanerie est installée. Nous voyons, répandus sur des étagères, les

rameaux de bruyère sur lesquels les vers ont filé leur cocon.

Au

premier plan deux jeunes filles enlèvent soigneusement les cocons de la bruyère

et les trient selon leurs qualités dans des paniers différents.

Les

collines caractéristiques du pays, barrées de gradins pour maintenir la terre

aux flancs des rochers, font suite au panneau des fileuses.

Sur la

branche de bruyère du premier plan, on remarquera un ver à soie tissant son

cocon. |

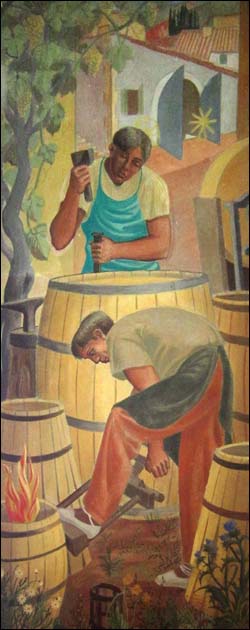

. | LES TONNELIERS

La

scène se passe á Milhaud, pays de vastes vignobles au flanc d'une garrigue

plantée d'oliviers.

Devant

la porte de l'atelier, ombragée d'une treille, un ouvrier jointe un tonnelet á

l'aide du serre-joints. À l'intérieur du tonneau, dans un réchaud, pareil á

celui que nous voyons au premier plan, dans les herbes, flambe un feu de

copeaux qui rendra les douelles flexibles.

Après

cette opération, il cerclera le tonneau du cerceau de fer, et le passera á son

compagnon pour le fixer définitivement avec le ciseau.

Dans

le fond, à droite, un ancien moulin à vent domine un groupe typique de maisons. |

.

PEINTURES A FRESQUES DE M. HENRI PERTUS (fils de Ferdinand Pertus)

I. -

LA SOIE. -. À gauche de la cheminée.

Le

paysage représente le vieux pont du Vigan, au premier plan, à gauche une

paysanne en costume cévenol apporte une corbeille de cocons, qu'une femme

assise pèse avec une romaine. À droite des femmes assises dévident les cocons

dans une bassine pleine d'eau chaude, pendant que l'une d'elle rattache le fil

au tourniquet suspendu au plafond.

. II. -

L'HUILE. - A droite de la cheminée.

Par le

portail ouvert du moulin á huile, on aperçoit la meule qui broie les olives, et

la vis du pressoir mu à bras qui presse les « cabas ». Au premier plan

sous le feuillage des oliviers des jeunes filles transvasent de l'huile

nouvelle dans la jarre d'une vieille femme assise sur une meule de pierre, et

un jeune homme porte sur l'épaule le « barrau » d'huile, dont la forme

est très particulière. Au fond se dresse la tour fenestrelle et les profils du

château d'Uzès.

III. -

LES CHALES.

Dans

un jardin des tisserands présentent des châles à un groupe de jeunes femmes

vêtues des costumes des différentes régions de la Provence. Celle qui déploie

le châle avec l'homme agenouillé porte la coiffe nîmoise. Puis derrière sont :

la Comtadine, les Arlésiennes et la Provençale de la côte. À droite et dans le

fond, on peut suivre les phases de la fabrication, d'abord les dessinateurs,

puis dans la baie de droite le bobinage des fusettes et le choix des laines et

des soies, et dans la deuxième baie le tissage proprement dit sur le métier.

Dans le fond à gauche, on voit les Arènes et les tours de l'Horloge et de la

Cathédrale de Nîmes.

Les

costumes, de même que ceux des panneaux précédents, sont ceux du milieu du

siècle dernier, époque où ces industries se pratiquaient dans nos régions, et

avant que la machine ait entièrement remplacé l'homme.

.

LES HOMMES CÉLÈBRES - Ces deux tableaux sont situés de part et d'autre de la porte du bureau du Président de la CCI.

. IV. -

LES HOMMES CÉLÈBRES.

Sur un

fond où se situent les principales villes du ressort de la Chambre de Commerce

de Nîmes se placent les personnages les plus célèbres, qui ont illustré d'une

façon ou d'une autre, le Commerce et l'Industrie á Nîmes. En commençant par la

gauche, ce sont : ..

- Les

LOMBARDS, qui au XIIIe siècle ont introduit à

Nîmes le Commerce, la Banque et le Change.

. - (François) TRAUCAT

au XVIe siècle qui, parallèlement à OLIVIER DE SERRE, introduisit et

développa la culture du mûrier dans notre région.

. - (Jean) NICOT (XVIe siècle), Ambassadeur au Portugal, en rapporta le

tabac qui arrivait d'Amérique et propagea son usage.

. - (Antoine) SIGALON (XIVe siècle), Céramiste, réalisa de magnifiques poteries,

très rares à l'heure actuelle et souvent confondues avec les meilleures

productions italiennes.

. - (Jean) BONFA (XVIIe) fonda au début du XVIIe siècle une fabrique de

velours à Nîmes.

. - (Paul) GUIZOT

(XVIIe) à la fin du XVIIe siècle à Nîmes donna une grande impulsion à la

fabrication du bas de soie.

. - (Jean) PAULET

(XVIIIe) rapporta d'Angleterre les nouveaux métiers et perfectionna l'industrie

textile.

.. Dans

le fond, s'étagent autour de Nîmes qui s'étend de chaque côté de la porte : . À gauche : AIGUES-MORTES, VAUVERT, SAINT-HIPPOLYTE, SAUVE, SUMÈNE, SOMMIÈRES et

LE VIGAN.

. À

droite, SAINT-GILLES, REMOULINS (Le Pont du Gard), UZÈS, VILLENEUVE, BEAUCAIRE,

ROQUEMAURE, PONT-SAINT-ESPRIT, BAGNOLS.

.

-oOo-

> Version imprimable PDF de ce document

|

> Contact Webmaster

|

|